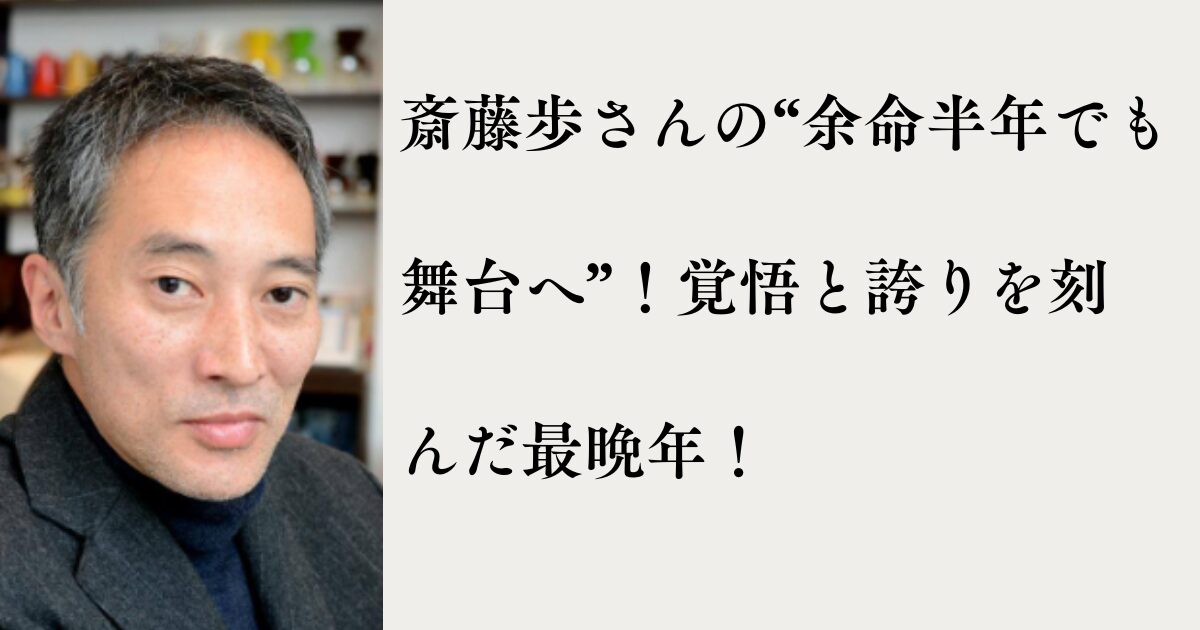

北海道演劇界をけん引し、多くの映画・ドラマにも出演してきた俳優・演出家の斎藤歩さん。

2021年、医師から告げられたのはあまりに残酷な言葉――「余命半年」。

尿管がんは進行し、痛みは日増しに強くなっていった。

それでも斎藤さんは、一度たりとも“舞台から離れよう”とは考えなかった。

痛みを抱えながら舞台に立ち、映像のナレーションでは「初めて見たときの感情」を大切にするため、あえて台本を何度も読み込まなかったという。

2025年6月、その壮絶な闘病とともに生き抜いた“表現者の生涯”に幕を下ろした。

最晩年まで舞台に立ち続けた理由、そして仲間が語る素顔とは――。

ここでは、斎藤歩さんの“覚悟と誇りを刻んだ最期の物語”をたどっていきます。

そこで今回は、

斎藤歩さんの末期がんと向き合いながら

斎藤歩さんの揺るがない表現哲学

斎藤歩さんの笑いと涙のお別れ会

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

斎藤歩さんの末期がんと向き合いながら

2021年秋。

突然告げられた「余命半年」の宣告――。

斎藤歩さんは釧路で生まれ、北海道大学在学中に演劇と出会ってから40年以上、舞台とともに生きてきた。

尿管に見つかったがんは進行が早く、医師からは「半年ごとに“余命半年”と言われている」と語るほどだった。

しかし斎藤歩さんは、その重い現実に屈しなかった。

舞台の稽古も、脚本の執筆も、演出も、すべてを“痛みを抱えたまま”続けた。

「舞台は自分の生きている証」

その強い信念が、彼を前へと押し出した。

稽古中や本番中に痛みが走ることは日常茶飯事だったにもかかわらず、仲間に弱音を漏らすことはほとんどなかったという。

むしろ本番ではアドリブを増やし、出演時間が伸びることすらあったというエピソードが、彼の“表現者としての執念”を静かに物語っている。

斎藤歩さんの揺るがない表現哲学

斎藤さんの表現は、舞台だけに留まらない。

2006年、アスベスト問題を描いたUHBドキュメンタリー番組「漂流する棘」でナレーションを務めた際の話は、彼の哲学を象徴する。

妻・西田薫さんはこう語る。

「初めて映像を見たときの感情をすごく大切にしていた。練習を重ねるより、“出会った瞬間の心”をそのまま声にしたかったんです」

本番直前まで映像を見ない。

細かいリハーサルをしない。

感情が自然と湧き上がる“その瞬間”を信じて声を乗せる――。

これは舞台と同じく、「感情のリアリティ」を最優先した斎藤さん独自のスタイルだった。

その声には、役者として歩んだ年月と、北海道の地域社会に寄り添い続けた誠実さが宿っていた。

斎藤歩さんの笑いと涙のお別れ会

2025年11月。

札幌市中央区の劇場「シアターZOO」で開かれたお別れ会には、斎藤歩さんと共に舞台をつくってきた多くの仲間、そしてファンが訪れた。

会場には、出演した舞台の映像、愛用していたセット、小道具が展示され、誰もが懐かしい思い出を語り合った。

照明スタッフの熊倉英記さんは、800を超える斎藤歩さんのステージをともにした。

「とにかくのんべぇで、でも仕事になると真剣そのもの。歩さんとの800ステージ、本当に宝物です」

妻の西田薫さんは、闘病中の舞台についてこう語った。

「本番でものすごく痛いのに、アドリブで出演時間を伸ばしたこともありました。歩は最後まで“役者”でした」

会場は、笑いと涙が入り混じった温かい空気に包まれていた。

斎藤さんの人柄、プロとしての厳しさ、仲間への思いやり――すべてが愛され続けた理由だった。

そして、展示された小道具やセットは、彼が残した作品の数々と同じく“生きた証”として静かに輝き続けていた。

まとめ

― 北海道に生き、舞台に生きた不屈の表現者へ**

余命半年の宣告を受けながら、最期まで舞台に立ち続けた斎藤歩さん。

その姿は、ただ強いだけのものではない。“自分の思い”を何よりも大切にし、感情と誠実さを込めて表現し続けた一人の表現者の純粋な生き方だった。

がんと闘いながら痛みに堪え、800ステージ以上を仲間とともに作り上げた日々。

ナレーションでも舞台でも、常に“今、この瞬間の心”を観客に届けるために生きた。

斎藤歩さんが遺した作品と言葉は、これからも北海道の演劇シーンを照らし続けるだろう。

― 斎藤歩さん、心からの敬意と感謝を込めて。

あなたの舞台は、これからも私たちの心に生き続けます。

それでは、ありがとうございました!

コメント