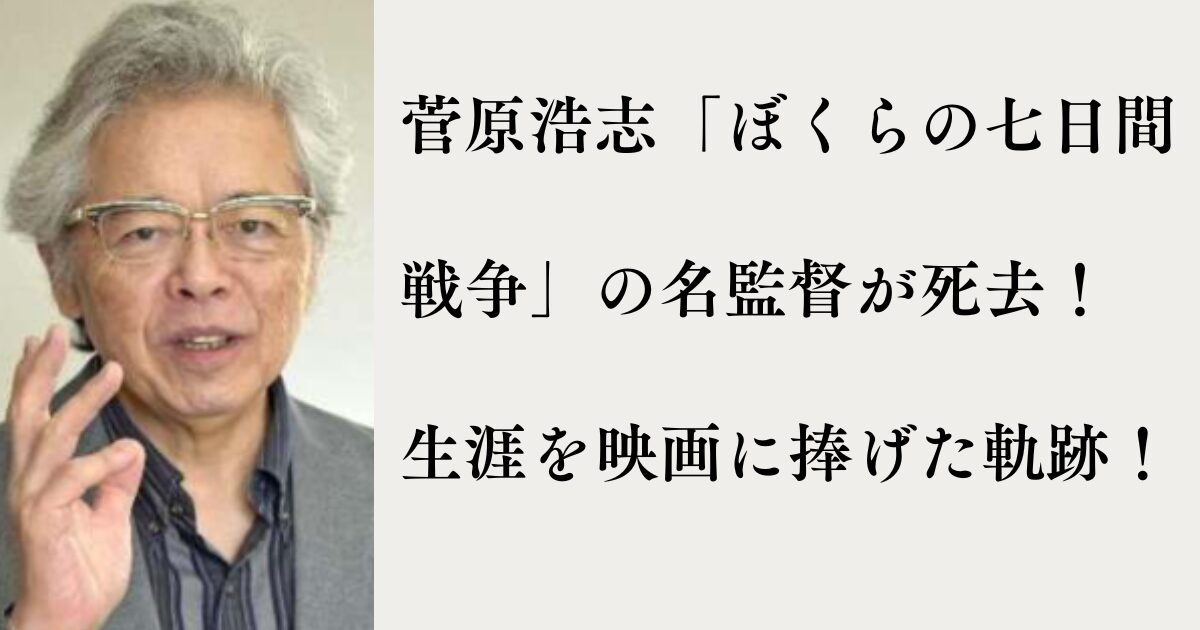

映画「ぼくらの七日間戦争」で知られる映画監督・菅原浩志さんが、11月12日、膵臓がんのため亡くなりました。

享年70。

告別式は近親者のみで執り行われたと報じられています。

1988年公開の「ぼくらの七日間戦争」は、同世代の少年少女はもちろん、その後に生まれた世代にも繰り返し愛されてきた“青春映画の金字塔”。

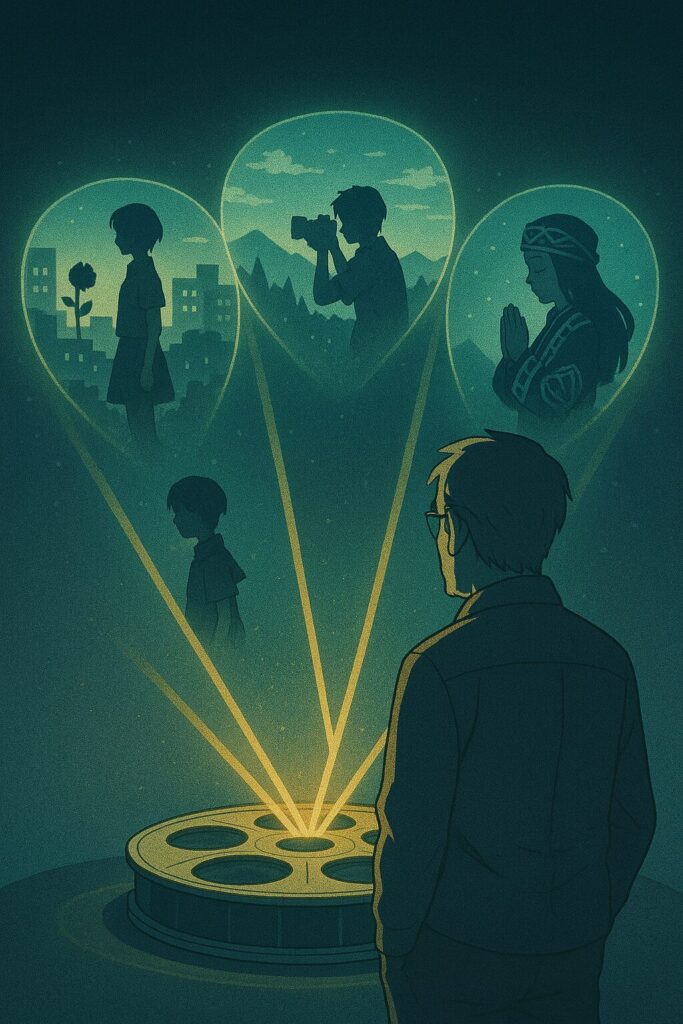

原作・宗田理さんの人気シリーズを、映画ならではのスケールとテンポで映像化した菅原さんは、その後も「早咲きの花」「写真甲子園 0.5秒の夏」「カムイのうた」など、地域や若者と深く結びついた作品を世に送り出してきました。

この記事では、訃報のニュースとともに、菅原浩志さんの歩みと代表作が今も語り継がれる理由を、振り返っていきます。

そこで今回は、

菅原浩志のプロデューサーから監督への道

菅原浩志「ぼくらの七日間戦争」が描いた反逆と友情

菅原浩志の地域とともに歩んだ後年の作品群

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

菅原浩志のプロデューサーから監督への道

菅原浩志さんは1955年、北海道夕張郡長沼町に生まれ、札幌市で育ちました。

高校卒業後に渡米し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の映画・テレビ学科で本格的に映画制作を学びます。

帰国後は、いきなり監督ではなくプロデューサーとしてキャリアをスタートさせました。

「里見八犬伝」「天国にいちばん近い島」など、80年代角川映画を支えた作品群で製作に携わり、日本映画の現場で実務と演出の両方を吸収していきます。

そして1988年、菅原さんは「ぼくらの七日間戦争」で念願の監督デビュー。

デビュー作にして、ブルーリボン賞作品賞を受賞するなど高い評価を獲得し、一気に“青春映画の旗手”として注目を集めました。

アメリカで磨いた映像センスと、日本の大衆映画で鍛えた“見やすさ”“分かりやすさ”。

その両方を併せ持つ監督として、菅原さんは以後もコンスタントに作品を撮り続けていくことになります。

菅原浩志「ぼくらの七日間戦争」が描いた反逆と友情

「ぼくらの七日間戦争」は、宗田理さんの同名小説を原作に、管理教育に反発した中学生たちが廃工場を“解放区”として立てこもり、大人たちに知恵と団結で立ち向かう物語です。

主演は菊池健一郎さん、そしてヒロインには、当時まだ中学生だった宮沢りえさん。

彼女にとってはこの作品が映画デビュー作であり、その透明感あふれる存在感は、作品そのものの“青春の輝き”と重なり、多くの観客の心に焼きつきました。

さらに、TM NETWORKの「SEVEN DAYS WAR」が主題歌として強烈な印象を残し、80年代末のポップカルチャーを象徴する一本として語り継がれていきます。

権威に反発する少年たちの姿は、全共闘世代を記憶する大人たちにはノスタルジーを、当時の中高生には“自分たちの物語”としての共感を呼びました。

単に“反抗期の悪ふざけ”ではなく、汚職や談合といった社会問題にも切り込んでいく展開は、娯楽作品でありながら鋭いメッセージ性を秘めています。

菅原監督は、少年少女たちのまっすぐな感情を大切にしつつ、ギャグやアクションをテンポよく織り込むことで、「難しいことを楽しく観せる」スタイルを確立しました。

このバランス感覚こそが、今もなお作品が色あせない理由のひとつと言えるでしょう。

菅原浩志の地域とともに歩んだ後年の作品群

監督デビュー後の菅原浩志さんは、単にヒット作を追いかけるのではなく、“土地”や“地域の物語”と深く結びついた作品を数多く手がけていきます。

2006年には、豊橋市制施行100周年を記念した映画「早咲きの花」で監督と脚本を担当。

太平洋戦争末期の豊川海軍工廠の爆撃を題材に、若者たちの青春と戦争の記憶を描きました。この作品をきっかけに、菅原さんは「豊橋ふるさと大使」となり、地域とのつながりを深めていきます。

2017年の「写真甲子園 0.5秒の夏」では、北海道東川町の高校生写真大会“写真甲子園”をモチーフに、シャッターを切る一瞬に賭ける若者たちの成長を、雄大な北海道の風景とともに映し出しました。

同作は第30回東京国際映画祭でも上映され、地方発の青春映画として注目を集めました。

そして近年の代表作が、2024年公開の「カムイのうた」です。

明治から大正にかけて生きたアイヌの口承文芸の伝承者・知里幸恵さんをモデルにした少女テルの人生を通じて、アイヌの歴史や文化、差別の問題と向き合う作品であり、北海道の自然と人々の姿を丁寧に描き出しています。

若者、地方都市、北海道、そしてアイヌ文化──。

菅原さんは、一貫して「見落とされがちな場所や人々」にカメラを向け、その中にある誇りや痛み、希望をすくい上げてきました。

華やかな都会のドラマとは違う、しかし確かにそこに生きる人々の物語。

それをエンターテインメントとして観客に届け続けたことが、菅原作品の大きな特徴です。

まとめ

菅原浩志さんは、1955年生まれ、2025年11月12日没。

70年の生涯の大部分を映画の世界に捧げ、「ぼくらの七日間戦争」で始まった監督人生を、地域と若者に寄り添う物語で締めくくりました。

管理教育に反発する中学生たちを描いた“あの夏の七日間”は、令和の今になってもなお、配信やテレビ放送を通じて新しい観客に届き続けています。

そして「早咲きの花」「写真甲子園 0.5秒の夏」「カムイのうた」といった後年の作品からは、戦争の記憶、地方都市のリアル、アイヌ文化へのまなざしなど、多様なテーマが浮かび上がります。

訃報に触れた今だからこそ、改めて一本でもいいので、菅原監督の作品を観直してみるのはいかがでしょうか。

青春のきらめきも、戦争の暗さも、差別の痛みも、そしてそれでも前を向こうとする人々の姿も──そのすべてが、スクリーンの中で今も生き続けています。

静かにご冥福をお祈りするとともに、菅原浩志さんが残してくれたフィルムの光を、これからも観客の一人として受け継いでいきたいですね。

それでは、ありがとうございました!

コメント