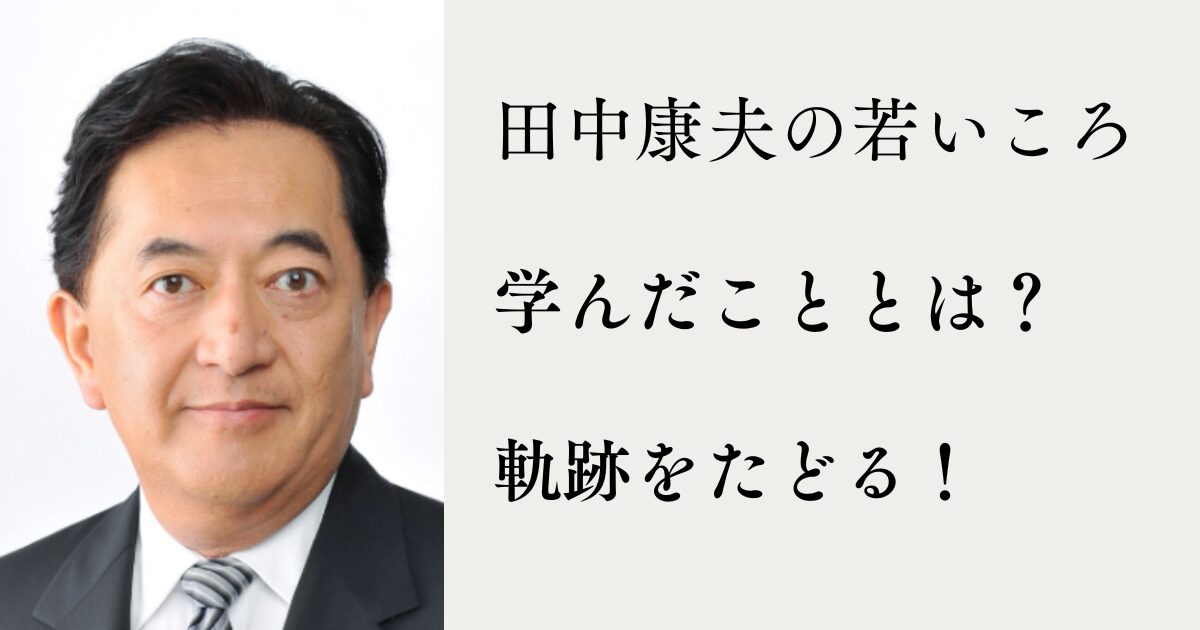

作家として一世を風靡し、長野県知事・国会議員としても独自の存在感を放った田中康夫さん。

そんな多才な彼がどのような若いころを過ごし、何を学び、どのように政治家への道を切り開いていったのでしょうか。

本記事では、田中康夫さんの若き日のエピソードや思考の原点をたどり、その後の活動につながる軌跡を紹介します。

そこで今回は、

田中康夫の若いころに芽生えた“他者と違う感性”

田中康夫の若いころの停学処分が生んだベストセラー

田中康夫の若いころの社会と向き合う姿勢が政治家への土台に

主にこれらについて迫っていきます。

それでは早速本題に入りましょう!

田中康夫の若いころに芽生えた“他者と違う感性”

田中康夫さんは1956年、東京都武蔵野市で生まれ、長野県松本市などで育ちました。

田中康夫氏は、1956(昭和31)年4月12日生まれの人物です。出生場所は東京都武蔵野市ですが、幼い頃に父親の転勤で引越し、少年期、青年期は主に長野県で暮らしました。

出典;パブリネット

小・中学校時代はサッカー部の部長を務めるなど、活発な学生生活を送りましたが、既にその頃から「他人とは違う自分でありたい」という感性を持っていたといいます。

高校卒業後は東京大学を志望するも不合格となり、駿台予備校での浪人生活へ。

この時期、ブランド品に傾倒し、流行やファッションに強く関心を抱くようになります。

その経験が、のちに彼の作家デビュー作『なんとなく、クリスタル』の背景となりました。

田中康夫の若いころの停学処分が生んだベストセラー

1976年、一橋大学法学部に入学。

国際政治学ゼミに所属しながら、鋭い社会意識を育てていきます。

しかし大学在学中、サークルの資金流用事件で停学処分を受け、その空白期間に小説『なんとなく、クリスタル』を執筆しました。

この作品は、当時の若者文化や消費社会をリアルに描き、1980年に文藝賞を受賞。

100万部を超えるベストセラーとなります。

巻末に社会データを付け加えるなど、彼の「評論的視点」はこの時点ですでに確立されていました。

田中康夫の若いころの社会と向き合う姿勢が政治家への土台に

若いころから「個」としての感性や流行に敏感でありつつ、社会や時代に対する批評精神を併せ持っていた田中康夫さん。

その姿勢はやがて「脱ダム宣言」「脱記者クラブ宣言」など、革新的な政策を打ち出す長野県知事としての行動力へとつながっていきます。

政治家になる以前から、田中さんは既に“発信者”であり“批評家”であり、社会の矛盾を見逃さない目を持っていました。

学生時代に培われた視点こそが、のちの政治家・田中康夫の基盤だったといえるでしょう。

田中康夫Lottaの執事

出典:X

まとめ

田中康夫さんの若いころは、流行に敏感な感性と、社会を見つめる冷静な視点が共存した時代でした。

浪人生活や大学での停学という逆境をチャンスに変えた経験は、まさに「ピンチが転機になる」ことを体現しています。

作家として、そして政治家として活躍した彼の原点を知ることで、現代を生きる私たちにも学べることが多くあるのではないでしょうか。

それでは、ありがとうございました。

コメント