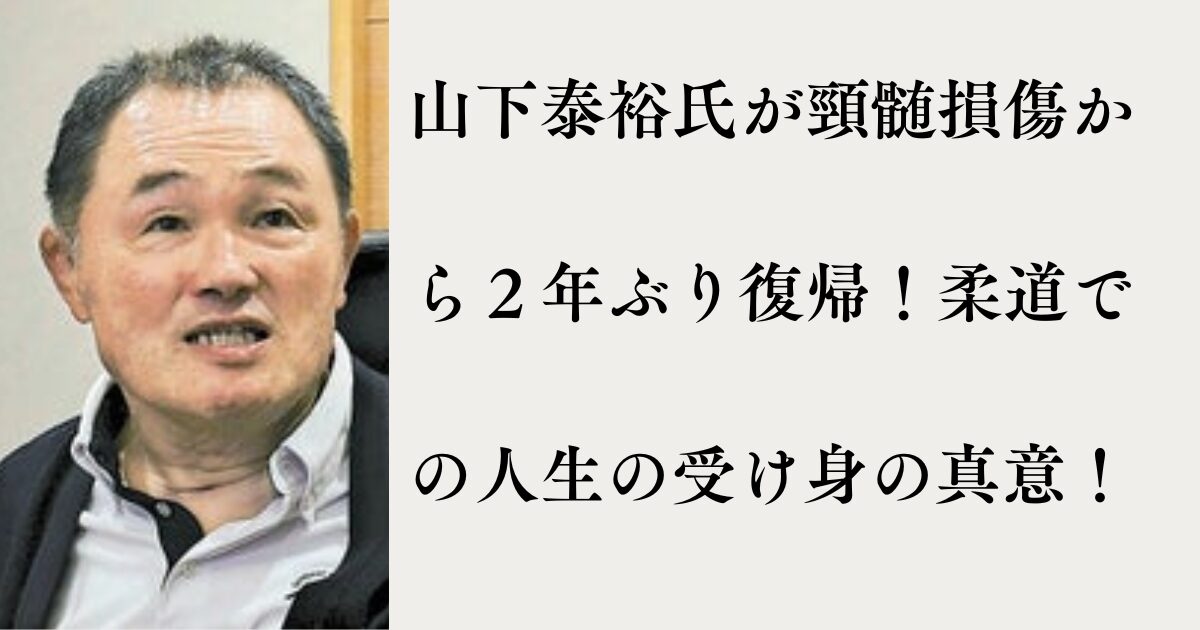

日本柔道界の象徴として知られる山下泰裕氏(68)。

1984年のロサンゼルス五輪で、右足を負傷しながらも金メダルを勝ち取った姿は、今なお語り継がれる伝説だ。

そんな“無敗の王者”が、2年前に頸髄損傷という大けがを負い、長いリハビリ生活を送っていた。

首から下がほとんど動かない――それは、かつて畳の上で鍛え上げた肉体を誇った男にとって、想像を絶する試練だった。

だが山下氏は、その苦しみの中でなお「柔道で学んだ人生の受け身」を語る。

そして今、2年ぶりに社会復帰へ。

その姿は、まさに“柔の道”を生きる者の真髄を体現している。

そこで今回は、

山下泰裕氏の頸髄損傷の突然の悲劇

山下泰裕氏の頸髄損傷後に家族の言葉が支えた生かされている意味

山下泰裕氏の頸髄損傷後の再び語る真の柔道家の姿

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

山下泰裕氏の頸髄損傷の突然の悲劇

2023年10月29日。

家族と訪れた温泉でのひとときが、一瞬にして人生を変えた。

露天風呂を出ようとした際、突然意識を失い、2メートル近い崖下へ転落。

病院の診断は頸髄損傷。

首から下がほとんど動かせない状態となった。

その後、4つの病院を転々としながら手術とリハビリに挑む日々。

食事も呼吸も、すべてに介助が必要な状態。

「なぜ自分が」と嘆くことはなかったという。

「柔道で何度も受け身を取ってきた。人生でも同じ。どんなに痛くても、まず受け止めることから始まる」

その言葉には、長年柔道で培った“心の技”が滲む。

倒れても立ち上がるのではなく、倒れ方を知る強さ――それこそが、山下氏が体現する「人生の受け身」だった。

山下泰裕氏の頸髄損傷後に家族の言葉が支えた生かされている意味

長い入院生活の中で、何度も心が折れそうになったという。

そんなとき、妻と子どもたちがかけた言葉が山下泰裕氏を奮い立たせた。

「生かされているのには意味がある」その一言に、彼ははっとしたという。

自分が“柔道家として”ではなく、“一人の人間として”どう生きるべきか――その答えを探す日々が始まった。

やがて、表情に少しずつ笑みが戻り、語り口も以前と変わらぬ穏やかさを取り戻した。

退院の日、彼は静かにこう語った。

「家族のおかげで今の自分がある。支えられた命を、次は誰かのために使いたい。」

柔道が教える「自他共栄(じたきょうえい)」の精神――それは、勝ち負けを超えて、互いに生かし合うという哲学だ。

山下泰裕氏はその理念を、まさに現実の中で実践している。

山下泰裕氏の頸髄損傷後の再び語る真の柔道家の姿

2025年11月、山下泰裕氏は母校・東海大学体育学部武道学科で講義復帰を果たす予定だ。

車いすに乗りながらも、声には力がこもる。

「柔道を通して学んだことを人生で生かしていくのが柔道の道。 今、私は真の柔道家かどうかが試されている。」

この言葉には、かつて畳の上で見せた闘志と、今だからこそ語れる深い悟りが共存している。

動かなくなった体を嘆くのではなく、その状況をも受け入れ、学びに変える。

それは、柔道が教える「精力善用(せいりょくぜんよう)」――持てる力を最善の形で生かす、という教えそのものだ。

教壇に立つ山下泰裕氏の姿は、学生たちにとって“生きる柔道”の象徴となるだろう。

体が動かなくても、心は誰よりも強く、しなやかに動いている。

まとめ

山下泰裕氏の言葉「いいことも悪いことも、幸運も不運も、全部が人生だ」。

この言葉に、彼の哲学が凝縮されている。

柔道とは、相手を倒す技ではなく、人生を受け止める力を育む道。

たとえ立てなくなっても、心が折れなければ、人生はまだ続いていく。

そして、支えてくれた家族、弟子たち、そして柔道そのものに「ありがとう」と言える――その姿こそが、“真の柔道家”の証なのだ。

11月、再び教壇に立つ山下泰裕氏。

その穏やかな笑顔は、勝負の世界を超えた“生きる勇気”を私たちに教えてくれる。

それでは、ありがとうございました!

コメント