落語家として多忙な日々を送りながら、テレビやラジオでも大活躍してきた立川志らくさん。

そんな志らくさんが、長年向き合ってきた「バセドウ病」について初めて詳しく語りました。

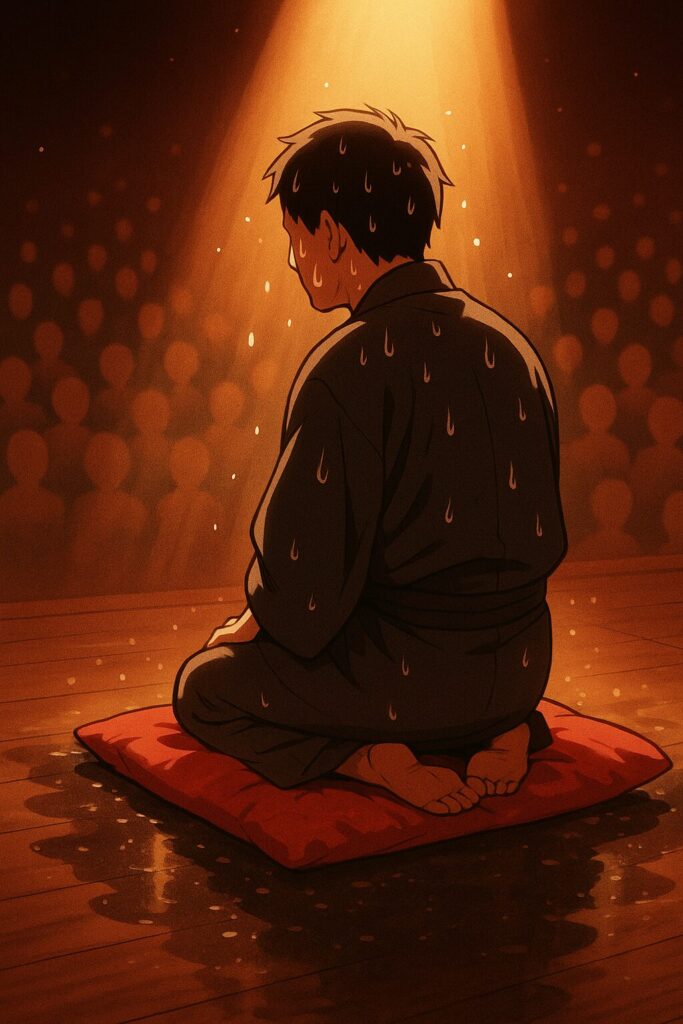

汗が止まらない、強い動悸、立ち上がれないほどの脱力──。

当時は忙しさや加齢のせいだと思っていた体の異変。しかし、その裏には深刻な病が潜んでいました。

発覚のきっかけは「弟子の一言」。

そして、志らくさんを支えた家族、専門医との出会い。彼の20年にわたる病との歩みは、多くの人に「体からのSOSを見逃さない大切さ」を教えてくれます。

この記事では、志らくさんの実体験と専門医の解説を交えながら、バセドウ病とはどんな病気なのか、そしてどう向き合えばいいのかを丁寧にまとめます。

そこで今回は、

立川志らくのバセドウ病は突然に

立川志らくのバセドウ病は弟子の気づきで判明

立川志らくがバセドウ病との治療と共存の20年

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

立川志らくのバセドウ病は突然に

志らくさんが最初に“おかしい”と感じたのは、落語の高座で見せる異常な発汗でした。

落語が終わる頃には座布団のまわりが汗で濡れてしまうほどで、座っていても立ち上がれない日が何度もあったといいます。

さらに、1カ月で10kgも体重が減少。

しかし、当時は役作りのためにダイエット中だったこともあり、本人も深刻に受け止めていませんでした。

動悸、手の震え、疲労感──。

これらの症状を「忙しさのせい」「歳のせい」と思い込んでいた志らくさん。

けれど実は、この時すでに甲状腺ホルモンが大量に分泌される“バセドウ病特有の状態”が進んでいたのです。

体は確実にSOSを発していました。

立川志らくのバセドウ病は弟子の気づきで判明

バセドウ病が発覚したのは、志らくさんの“弟子の異変察知”がきっかけでした。

弟子は現役の内科医。

志らくさんの汗、震え、疲労、体重の急減を見て「一度血液検査をしましょう」と声をかけます。

その結果「甲状腺ホルモンの異常」が明らかになり、バセドウ病と診断されました。

さらに、弟子の奥さんがバセドウ病の専門医であったことも幸運だったと志らくさんは振り返ります。

志らくさん自身は家族に同じ病気の人がいなかったため「自分がなるとは思わなかった」と驚いたといいます。

一方で、後になって母親も甲状腺の病気で通院していたことが判明し、体質的な影響もあったのではと語ります。

専門医の赤水尚史先生によれば、

- バセドウ病は遺伝病ではない

- ただし体質的な影響は受けやすい

とのことで、早期発見の重要性が改めて示されました。

立川志らくがバセドウ病との治療と共存の20年

バセドウ病と診断されてから約20年。

志らくさんは今、薬の量も安定し、「バセドウ病であることを忘れるほど」体調が落ち着いています。

治療開始後は、薬の影響もあり体重が一時期80kgまで増加。

その結果、睡眠時無呼吸症候群が悪化し、CPAPを使う期間もありました。

しかし治療が進むにつれ体重は安定し、現在はCPAPも不要に。

また医師からは

- 喫煙は眼症を悪化させるため注意が必要

- 飲酒は適量なら問題ない

と指導され、生活習慣の見直しも大きなポイントとなりました。

落語家として強いプレッシャーを抱え、30代にはストレスで円形脱毛症にもなっていた志らくさん。

ストレスはバセドウ病の発症要因にもなるとされ、改めて心身のケアの大切さを感じる出来事だったといいます。

「命に直結する病気ではないから、怖がりすぎないことが大切」

そう語る志らくさんの姿には、病気と“うまく距離を取って生きる”強さがにじみます。

まとめ

立川志らくさんが初めて語った「バセドウ病」との20年。

異常な汗、動悸、震え、体重減…体が発する小さなサインを、私たちは見落としがちです。

しかし、志らくさんの弟子のように周囲の人が気づくことで、病気が早期発見されることもあります。

そして、正しい治療と生活改善を続ければ、志らくさんのように“病と共存しながら前向きに生きる”ことができます。

志らくさんの体験は、「体の変化を軽視しないでほしい」「病気を必要以上に恐れず、適切に向き合えば大丈夫」という大切なメッセージを伝えてくれています。

それでは、ありがとうございました!

コメント