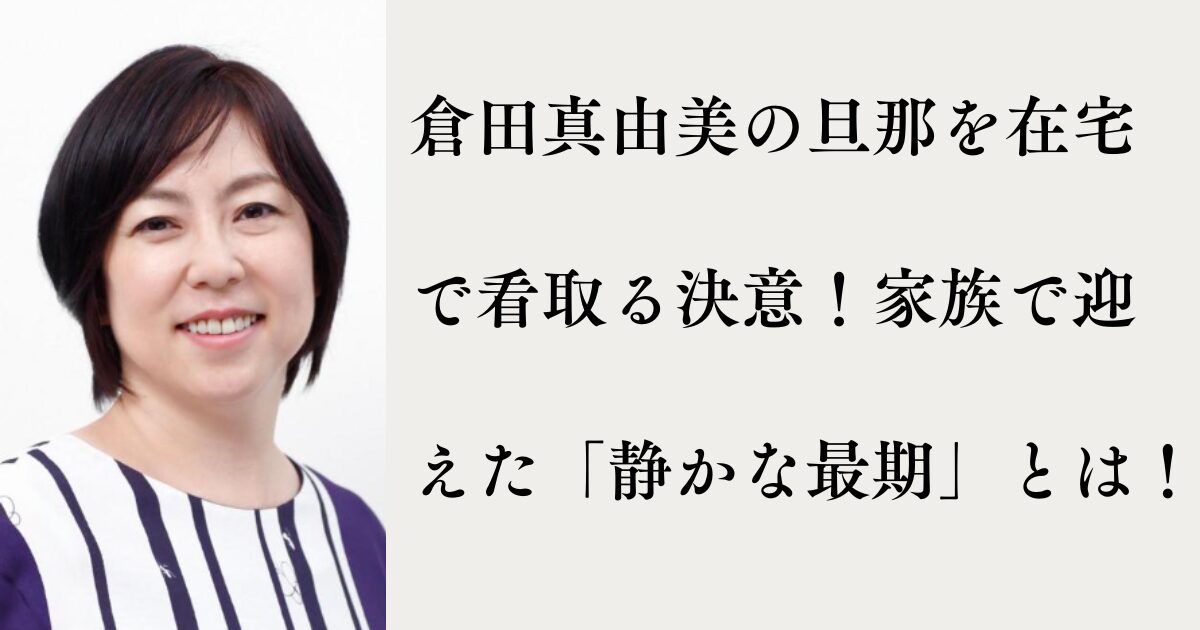

漫画家・倉田真由美さんが、夫で映画プロデューサーの叶井俊太郎さん(享年56)を自宅で看取ったというエピソードが話題を呼んでいます。

著書『夫が「家で死ぬ」と決めた日』では、すい臓がんを患った夫と家族が「最期まで家で生きる」ことを選んだ日々が、リアルに綴られています。

本記事では、緩和ケア医・萬田緑平さんとの対談から見えてくる“在宅看取り”の意味、そして家族で迎えた「静かな最期」に込められた想いを紐解きます。

そこで今回は、

倉田真由美の旦那の決断と家族の覚悟

倉田真由美の旦那を娘とともに見届けた「静かな最期」

倉田真由美の旦那からの「生ききる」ことと「看取る」ことの意味

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

倉田真由美の旦那の決断と家族の覚悟

叶井俊太郎さんがすい臓がんと診断されたのは、まだ元気に活動していた頃でした。

闘病が進む中で彼が口にしたのは、「最期は病院ではなく、家で迎えたい」という一言。

その願いに対して、倉田真由美さんは不安を抱えながらも「本人の意思を尊重したい」と決意します。

在宅医療を整えるため、訪問医や看護師との連携が始まりました。

医療機器の準備、介護の支援、そして娘との心の準備。

“家で看取る”という選択は、家族にとって決して簡単なものではありません。

しかし、倉田真由美さんは「残された時間を“生活の延長”として共に過ごしたかった」と語ります。

倉田真由美の旦那を娘とともに見届けた「静かな最期」

その最期の夜、叶井俊太郎さんは眠るように息を引き取りました。

娘さんはそのとき自室におり、倉田真由美さんが「父ちゃん、死んじゃったよ」と伝えたといいます。

訪問医が到着するまでの間、母と娘は夫の体にそっと触れました。

「手は冷たくなっていたけれど、お腹はまだ温かいね」

その言葉には、確かにそこに“命の余韻”があったことが感じられます。

緩和ケア医の萬田緑平さんは、「子どもや孫に死んでいく姿を見せることは大切なこと」と語ります。

死の瞬間を見つめることで、“命とは何か”“生きるとはどういうことか”を深く知るきっかけになるのだと。

倉田真由美さん自身も、「人が亡くなる瞬間を見たのは初めて。けれど、それはとても穏やかで、恐れではなく温かさを感じた」と振り返っています。

倉田真由美の旦那からの「生ききる」ことと「看取る」ことの意味

倉田真由美さんの父は病院で亡くなりました。

延命治療をしないと決めていたものの、

医師の勧めで人工呼吸器を装着し、意識のないまま最期を迎えたといいます。

そのときの「苦しそうな父の姿が忘れられなかった」と話す倉田真由美さんにとって、夫の“在宅死”はまさに“理想の看取り”でした。

萬田医師は、「いい看取りを経験した家族は、自分もそうしたいと思う」と語ります。

実際、倉田真由美さんは「私もこういう風に逝きたい」と話し、娘もその姿を見て“命の受け継ぎ”を感じたことでしょう。

「延命ではなく、尊厳を守る最期を選ぶ」──それは、医療の進歩が進む現代だからこそ、改めて問われるテーマです。

倉田さんと家族が見せてくれた“静かな別れ”は、生きること・死ぬことの両方に真摯に向き合う姿勢そのものでした。

まとめ

倉田真由美さんが旦那・叶井俊太郎さんを自宅で看取る決意をした背景には、家族への深い愛と、命への敬意がありました。

「最期まで家で過ごしたい」という願いを叶え、家族が共に見届ける──それは悲しみの中にも、温かい希望がある“幸せな看取り”の形です。

死は終わりではなく、“生ききった証”。

倉田さんが語る言葉の一つひとつが、私たちに“後悔しない生き方”を問いかけているようです。

それでは、ありがとうございました!

コメント