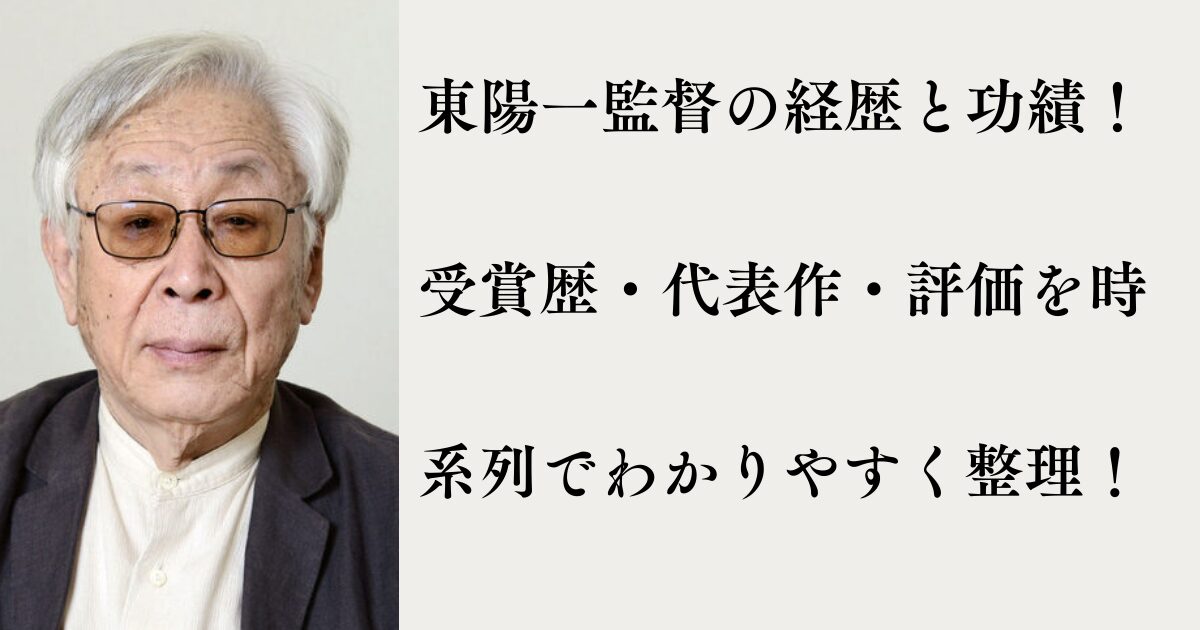

映画監督・東陽一(ひがし・よういち)さんは、ドキュメンタリーで鍛えた観察眼を土台に、社会の矛盾や「生きる側の痛み」をすくい上げてきた作り手です。

1970〜80年代には“女性映画”の旗手として評価を高め、90年代には社会派の大作をヒットへ導き、さらに国際映画祭でも確かな足跡を残しました。

晩年まで現役を貫き、2024年には日本アカデミー賞会長功労賞を受賞。

2026年1月21日に逝去が発表されています。

そこで今回は、

東陽一監督の経歴と功績の出発点は「記録映画」——岩波映画からフリーへ

東陽一監督の経歴と功績を代表作で見える「評価の跳ね方」

東陽一の「功績」を3つに整理——映画の作り方そのものを広げた

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

東陽一監督の経歴と功績の出発点は「記録映画」——岩波映画からフリーへ

東監督は1934年、和歌山県生まれ。

早稲田大学文学部卒業後、岩波映画製作所に入社し、記録映画を中心にキャリアを積みました。

ここで培われたのが、社会を“きれいごと”で片づけない視線です。

その後は独立し、1960年代から作品発表を重ね、長編第1作として『沖縄列島』(1969年)を発表。

続く『やさしいにっぽん人』(1971年)では日本映画監督協会新人賞を受賞し、「次に来る監督」として注目を集めます。

ポイントは、最初から“映画の中心”にいた人ではなく、インディペンデントな制作現場で、時代の空気と格闘しながら武器を磨いたこと。

東監督の作品が一貫して「現場の体温」を失わないのは、この出自が大きいと思います。

東陽一監督の経歴と功績を代表作で見える「評価の跳ね方」

東陽一監督の名前を一段押し上げたのが『サード』(1978年)です。

芸術選奨文部大臣新人賞のほか、キネマ旬報やブルーリボン賞など、複数の評価軸で結果を出し、監督としての地歩を固めました。

さらに1970〜80年代には、『もう頬づえはつかない』(1979年)や『四季・奈津子』(1980年)、『化身』(1986年)など、女性を主人公にした作品を多数手がけ、“女性映画”の旗手として高く評価されます。

ここでの功績は、女性像を「誰かの添え物」ではなく、欲望も迷いも含めた“主体”として描き続けた点。

時代の価値観が揺れるほど、こういう描写は作品の寿命を伸ばします。

そして90年代、社会派の到達点として語られるのが『橋のない川』(1992年)。

観客動員200万人超の大ヒットを記録し、毎日映画コンクール監督賞なども受賞しました。

「重い題材=届きにくい」という壁を、物語の強度と演出で越えてみせた一本です。

国際的評価の象徴が『絵の中のぼくの村』(1996年)。ベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞し、国内外で高い評価を得ました。

“懐かしさ”だけに寄せず、少年期の感受性を映画の文法で立ち上げたことが、海外にも届いた理由だと感じます。

その後も『わたしのグランパ』(2003年)や『酔いがさめたら、うちに帰ろう。』(2010年)などを発表し、2016年の『だれかの木琴』が遺作となりました。

東陽一の「功績」を3つに整理——映画の作り方そのものを広げた

“女性映画”を「ジャンル」ではなく「視点」にした

東監督のすごさは、女性を描いた作品が多い、という数の話ではなく、「誰が世界を見ているのか」を映画の中心に置いたことです。

社会の息苦しさは、正面衝突だけでなく、日常の小さな場面に出る。

そこを逃さず、主人公の感情として積み上げた。

社会派を“観客の映画”にした——『橋のない川』の意味

『橋のない川』は、テーマの重さと同時に「多くの人に観られた」ことが功績です。

動員200万人超という数字は、社会的テーマが“届け方次第で届く”ことを証明します。

社会派はしばしば“立派だけど難しい”になりがちですが、東監督はそこに「物語の推進力」を与えました。

バリアフリーや上映環境など、“映画の入口”にも目を向けた

近年、東監督の作品はバリアフリー対応の文脈でも紹介されています。

例えば『絵の中のぼくの村』はバリアフリー対応として作品ページが整備され、より多くの人に届く入口が作られています。

作品の中身だけでなく、「どう観てもらうか」まで視野に入れる姿勢は、作り手としての責任感そのものです。

こうした長年の積み重ねは、2024年の日本アカデミー賞会長功労賞という形でも評価されました。

そして2026年1月21日、東京都内の病院で逝去(享年91)したことが、所属先シグロの発表として伝えられています。

まとめ

東陽一監督の経歴は、記録映画で鍛えた眼差しから始まり、『サード』で評価を確立し、“女性映画”として表現領域を広げ、さらに『橋のない川』で社会派を大衆へ届け、『絵の中のぼくの村』で国際的評価まで獲得していく流れでした。

功績を一言で言うなら、「社会の中で言葉になりにくい痛みを、観客が受け取れる形に変換し続けた」こと。

派手なキャッチコピーより、作品の一場面が長く残る——東監督の映画は、まさにそのタイプの“強さ”を持っていると思います。

それでは、ありがとうございました!

コメント