映画は、ときに作り手の人生そのものを映し出します。

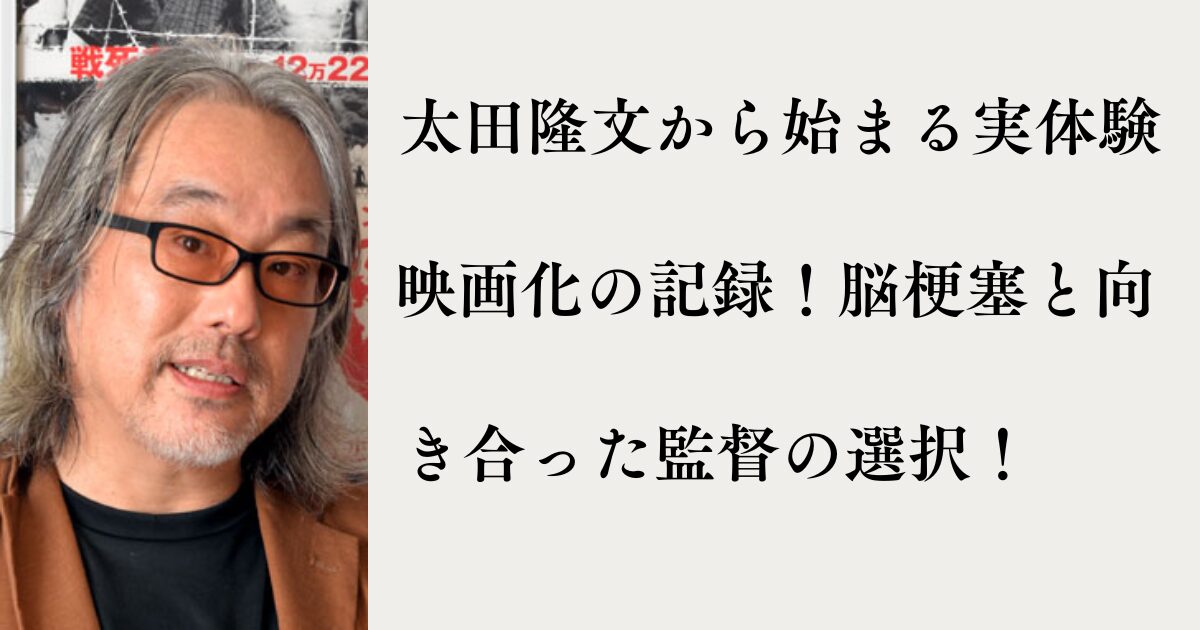

映画監督の太田隆文さんが手がけた『もしも脳梗塞になったなら』は、まさにその象徴といえる作品です。

64歳で脳梗塞を発症し、視野障害や読字障害などの後遺症と向き合いながら、発病から約2年半で完成・公開にこぎ着けた本作。

病気の克服談にとどまらず、「一人で生きること」と「助け合って生きること」の境界を静かに問いかけます。

本記事では、太田監督がなぜ“自分の体験”を映画にするという選択をしたのか、その軌跡を3章構成でたどります。

そこで今回は、

太田隆文の突然の発症と静かに奪われた日常

太田隆文の体験を記録に変える決断

太田隆文のコメディー調に込めた「助け合い」のメッセージ

3つの観点から迫っていきます。

それでは、早速本題に入っていきましょう。

太田隆文の突然の発症と静かに奪われた日常

発症は2023年4月。

長引くせきの症状から通院を続ける中で、心臓ぜんそくと診断され、その過程で脳梗塞が明らかになりました。

いきなり倒れるタイプの発症ではなかったため、気づいたときには視界の半分が欠け、文章を読む力も大きく損なわれていたといいます。

一人暮らしだった太田さんにとって、症状以上に重くのしかかったのが「孤独」でした。

SNSでかけられる善意の言葉にさえ傷つき、夜になると不安に押しつぶされそうになる。

これまで自立を誇りに生きてきたからこそ、助けを求めることの難しさを突きつけられたのです。

太田隆文の体験を記録に変える決断

深刻な状況の中で、太田監督はある確信を抱きます。

「これは映画にできる」。発症の早い段階から体験を記録し、回復と並行して構想を練り始めました。

主演を務めたのは窪塚俊介さん。

劇中では、突然脳梗塞を発症した映画監督が、自らの体験を作品にしようと格闘する姿が描かれます。

登場人物の多くは実在の人物がモデル。

脚本は太田監督自身が執筆しましたが、後遺症により自分の書いた文章を読むことができず、スタッフの助けを借りながら読み進める日々でした。

それでも撮影は続きます。主治医の確認を得て、深夜撮影を避けるなど配慮を重ねながら、仲間と共に一歩ずつ完成へと近づいていきました。

太田隆文のコメディー調に込めた「助け合い」のメッセージ

本作の大きな特徴は、そのトーンにあります。

重いテーマでありながら、全体は明るいコメディー調。

太田監督は、師事した大林宣彦監督の影響にも触れつつ、「チャップリンの喜劇映画のように、笑って、最後に泣いてもらいたい」と語ります。

病気そのものを悲劇として描くのではなく、支えてくれる人の存在、頼ることの尊さを浮かび上がらせる。

その姿勢は、観る側に「もし自分だったら」と想像する余白を与えてくれます。

後遺症はいまも続いていますが、「多くの人の助けで生きていると気づけた」と語る言葉には、創作を通じて得た確かな実感がにじみます。

まとめ

『もしも脳梗塞になったなら』は、病と闘う記録であると同時に、生き方を見つめ直す映画です。

一人で完結していた人生が、支え合いによって再び動き出す。

その過程を自らの身体と言葉で描いた太田隆文監督の選択は、多くの人に静かな勇気を与えてくれます。

もし、日常の中で孤独や不安を抱えているなら、この作品は「助けを受け取ってもいい」というメッセージを、そっと差し出してくれるはずです。

それでは、ありがとうございました!

コメント